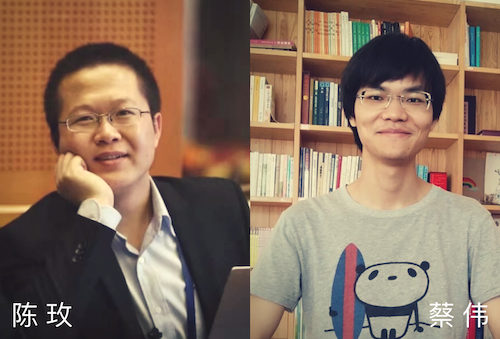

认识蔡伟的15年

从2020年4月19日开始,我的朋友蔡伟和陈玫因为备份疫情相关的文章,被北京市朝阳分局以涉嫌“寻衅滋事”带走已有68天。

蔡伟,是我的同乡和同学,自从2006年读初一以来,我们相识已有15年。

我们的家乡是在湖北省黄冈市,这是一个应试教育相当知名的地方。

我小学时成绩还可以,好不容易考到了初中重点班。在这样一个乡野初中,宿舍是一张上下铺睡4个人,一个小宿舍能挤20来人,洗澡洗衣服都要和高年级学生争抢水笼头,我因为个头小,经常抢不赢。后来所在教室因为没有窗锁,需要有人睡在教室,我就报名了,成了教室的守夜人。后来的一些晚上,打着手电筒去厕所的路上,发现隔壁班教室也有两位守夜人,其中一位就是蔡伟,这就算是初次认识了。

小伟是一个不折不扣的学霸,初中三年他几乎一直是霸榜全校第一二名。

我们在初三那年终于到了同一个班,有了一些交集。他是一个标准的留守儿童,在小学时,父母就去了深圳打工,和妹妹、爷爷三个人在家生活。那时,我们每周的生活费大概都是50元左右,每个周末他都要去逛新华书店,然后站在那里看几个小时,有时也会去学校对面的新华书店,店主是副校长,看到他来就说一定多打折扣。

食堂的饭菜是3个档位,2.6元、3.6元和4.6元,我一般都选择3.6元,偶尔加餐。但有一个星期,除了早饭,这家伙顿顿只花5毛钱买白米饭,然后就着一瓶老干妈吃,连吃了4天,现在想来当时他可能在省钱买书。

在我的记忆里,他一直是在物质享受上追求不大,初中时我们都是从各个小村子里出来的,穿着布鞋互相也攀比不了什么,到了高中,看着同学穿耐克阿迪时,自卑感攀比心爆棚,买不起这些,就找父亲要钱买安踏特步,而小伟仍然是简朴的打扮,丝毫不在乎穿着饮食,这实在是我很佩服他的一点。

初三的日子很紧张,早上6点就要起床,晚自习到10点结束,不停地上课、做卷子。即使其他班级放寒假了,校园里大雪盖了厚厚一层,我们班也还在补课。ji shi zhe,他也能抽出时间看书,花15块钱在书摊上买一本厚厚的盗版《韩寒文集》,在午休和提前做完卷子的空隙里,很快看完了《三重门》《像少年啦飞驰》。

他那时很喜欢军事节目,放假在家的时候,通过张召忠的央视节目了解了很多武器,后来才知道那人是传说中的局座。也狂热地看《亮剑》,是李云龙的粉丝,还专门买了原著来看,连连叹息李云龙的命运。他从《海峡两岸》这样的节目中了解到了马英九,说这是台湾一个很得民心的领导人,而我还是头一次听说。对了,他还喜欢看足球赛,我们那穷乡僻壤真是没几个球迷。总之他兴趣很广泛。

通过特招考试,我们都提前3个月进入了县一中读高中。

从高二开始,每周只有6小时的假,我们都拿来和同学疯狂踢足球,没有教练和招法,能碰到球都很兴奋,他经常穿着很简陋的双星牌足球鞋。有次他说:你知道有个足球明星叫卡卡吗?我就叫你凯凯吧哈哈。这个昵称过于可爱,一开始我是拒绝的,后来就被他叫顺耳了。

自从图书馆开张后,我们的阅读视野也就被打开了。我们回到镇里,一批批扛书到学校里读,我那时只会看点现实主义小说,很喜欢阎连科,看他写《丁庄梦》里的现实苦难,看《我的父辈》,就想到自己父辈们的命运,而小伟的阅读量是数倍于我的,他能在9点晚自习结束后,打着电筒几个晚上就看完厚厚的《八十年代访谈录》。

有次,他竟然能从盗版书摊上淘到杨继绳的《墓碑》,看完后借我,我跳着看了三分之一,被那段饥饿灾难震撼到了,摸摸那劣质纸张,几度怀疑是野史材料。

关于读书,还有一些趣闻,当看完余华的《活着》后,他很有好感,于是又去买了余华全集,因为有一本里面是大量的性描写,觉得写得并不好,有点污秽下流,所以每天读完几页后,都要撕下来丢进垃圾桶里,好像要以示清白似的哈哈。

班主任偶尔凌晨1点突击查寝,还能看到他打手电筒看书,而他床头堆的好书实在太多,第二天就把他叫到教室外面说:如果继续这么看闲书,就滚回家,不要来读了。他反驳道:接受十二年义务教育是法律规定,再说我交了学费,又没有违反任何校规,你有什么权力要求我退学。班主任辩不过,以打电话给家长来威胁,他这才妥协,最后在其注目下,小伟拖着所有的书上了回家的车。据说,压抑顺从的培优班学生从此对瘦弱的他刮目相看。

在所谓培优班里学了一年后,我越来越发现自己不擅长理科,拼尽全力也跳不出倒数十名,成了竞争体系下的差生,就去了文科班。而小伟理科成绩仍然很好,做起了化学课代表,有次他和我说:你知道有一种物质叫烤蓝吗?它的化学结构特别稳定,也耐腐蚀,我决定网名就取名叫这个。那时我是不懂他的兴奋点的。

高考填报志愿时,我因为怕冷,广州天气温暖,据说那里媒体发达,风气开放,在放弃了几个管理类专业后,填了社会工作专业。而他觉得要去大城市,只有北京才足够大到由他去闯荡,选了中央财经大学,读社会学。我们俩在完全没有交流专业选择的情况下,都违背了父母的期待,选择了不可能赚大钱的专业,一个做实务,一个做研究,还真是有些默契,好像仍然是隔壁班同学。

广州多公益活动和行动者,北京多沙龙讲座和教授,我们在不同的环境熏陶下,果然就形成了不同的风格。

从高三开始,我不可遏制地喜欢上骑车旅行,大二寒假去了海南岛环岛骑行,痛快地实践了一次“在路上”的长途之旅。春节回家后,他送我一本卡尔维诺的《树上的男爵》,是自己找的电子版然后打印装订的,扉页上大致写的是:

致凯凯:希望我们的友谊像羽毛一样洁白,像大树一样坚稳。

这个小说讲的是怎样一个故事呢,大致是一个男爵觉得地上的生活极其压抑,导火索是不满姐姐做的一顿蜗牛午餐,从12岁开始,一辈子都在树上生活,直到65岁死去。他的墓碑上刻着:“生活在树上——始终热爱大地——升入天空”。我已经忘了书里的内容了,但也依稀记得男爵至死都要坚守自己认定的理想,哪怕孤独、不被理解、爱情无果,决不妥协。

后来他就把自己的网名改了,微博和豆瓣都叫“在树上”。

大二的时候,我发现了一部电影《灿烂人生》,用6个小时讲述了几个意大利青年半个世纪的人生,觉得自己和朋友们几乎就是在实践电影里的人物命运,于是邀约小伟每年都会重刷一遍。真希望今年还能和他一起重温。

2015年后,他开始进入清华读研,在毕业前一年,我问他是否想继续读博,他说觉得自己不适合做学术研究。此时他已经在学R语言和SQL,在金融公司里实习,做数据分析工程师。

最后一次问到他在读什么书,他说自己在看吴晓波的《激荡三十年》,我以为他也和我一样,不再那么关心公共问题,也变了,就专心转型做程序员,业余买点虚拟货币,多攒点钱,将来也许可以早发早移。没想到他在和陈玫悄悄做起了端点星项目,保存墙内被删的文章,不仅仅是关注公共领域的苦难,还做点事。

疫情爆发时,他未能返乡,滞留北京,在疫情最为严重的时候,他们也在同时保存关于疫情的报道。

现在想来,他放弃了文以载道、做公共知识分子或者学者的理想,想通过掌握互联网技术来谋求经济不窘迫的生活,并利用技能做些事情,捍卫自己的价值观。

小伟陈玫,你们可知道,就在你们身陷囹圄时,据说又有更多的项目在github上上线,向你们致敬,坚守自己所理解的言论自由。因为做这些,本就无罪。

关于他们目前的处境:

他们并不是因为家境贫穷请不起律师,家属很早就为他们委托了律师,但现在却都被指定了法律援助律师,蔡伟和陈玫将面对不公平的判决。

蔡伟家人为其委托的律师是北京必奕律师事务所的李国蓓律师(新浪微博@李国蓓律师),陈玫家人为其委托的律师是北京道衡律师事务所的梁小军律师,请为他们打气。

蔡伟被指定的法律援助事务所是北京东环律师事务所,被指定的律师是刘南征和方志

官网:http://www.donghuanlawyers.com/

电话:010-53678058

陈玫被指定的法援事务所是北京中洲律师事务所,被指定的律师是赵志军

官网:http://www.bjzhongzhou.com/

电话:010-51266607